2014年は始まりの年

皆様、お元気ですか。 2014年が明けました。今年は昨年と比べてどのような年になるでしょうか。ご周知のとおり消費税増税があります。またTPPの課題もあります。かたや食の安心安全の問題も次から次へと起こってきます。また我々流通業界のみならず、グローバル化の推進やネットとリアルの融合、オムニチャネルへの対応等新しい世界への対応も考えなくてはなりません。あるいはビッグデータの活用が差別化や優位性につながることも世間をにぎわせています。明るい話題としては、ソチオリンピック、ブラジルワールドカップ、2020年の日本開催オリンピックに向けての準備などはどのように経済に影響するのでしょうか。本当に今年一年は今後の日本の消費環境を大きく変えるターニングポイントの年になるような気がします。

消費税増税の商戦を戦い抜く

さて、今年4月はいよいよ消費税が5%から8%に増税となります。その為3月には駆け込み需要が発生するであろうといわれ、小売り各社とも様々な仕掛けを投じてくることになります。競合他社にお客様を奪われないよう早め早めに手を打ってくるでしょう。ある調査によれば、1997年の増税時よりも駆け込み需要は1.7倍にも膨れ上がるといわれています。増税の影響を受けやすい高単価商品だけでなく、消耗品、コモディティグッズも買いだめ、家庭内在庫の買いこみが発生するでしょう。

この駆け込み需要に対して、流通業として大切なのは、通常時と違う現象にどのように、計画的に対応していくかです。例えば物流、我々の担当カテゴリーのみならず、あらゆる商品、業界でモノが大量に動くので、物流のパニックは避けられないと想定されます。当初計画のモノが未納、遅納されることも考えられます。事前にどのような手を打つか、また発生した場合にはどのように対処すべきか、しっかり論議をしておく必要があります。また万が一必需品が3月末に品切れしてしまった場合はどうでしょう。お客様の心理としては、3月中に買い物できれば5%の税負担で済むものが、4月1日以降にご購入となった場合、8%の税負担となるので、故意でないとしても、品切れによるお客様からのクレームの発生リスクというものも考えながら対処していかなくてはなりません。

これはつまり、商品系の部署だけで対処できることではなく、営業系、オペレーション系の部署との連携なくしてはスムーズに対応できないということを意味しています。 商品系は、少々荒療治にはなるかもしれませんが、重点商品を明確にして、それを品切れさせないためにその周辺の商品を一時的に定番からカットし、十分な店頭在庫が持てるようにフェーシングを拡大した棚割を作成しなくてはなりません。重点商品も全体として最優先する商品と各カテゴリーにおける重点商品とをどのように売っていくのか営業に明示しなくてはなりません。ゆえに改めてPOS分析、ABC分析、マトリックスの見直しなどを短期間に行う必要があります。

営業系では、重点商品をどこで、どのように販売するのか、催事場で大陳するのか、エンドを使うのか、ゴンドラの中でフリースペースを作るのか、計画した商品の計画した数量を品切れなく確実に売りこなす方法論を検討しなくてはなりません。特に売価の比較がしやすいコモディティグッズや3月という季節指数を鑑みた季節商品等、集客に貢献する商品の事前の計画が本当に重要となります。 オペレーション面では、これらに対応する売場変更を店別カテゴリー別にきめ細かくスケジュールに落とし込まなければなりません。または発注に関する注意点を明確にし、指導していくことも重要です。

一方、4月1日以降、消費は2極化されるといわれています。それは節約志向と付加価値志向です。お客様のウォンツとシーズを満たす商品、つまり憧れ商品、ハイエンド商品にはお客様はある程度お金を出してくれると考えられています。またニーズを満たす消費頻度、購買頻度の高い食品、日用消耗品は極力EDLP化していくことが必要かと思います。

それを実現しようとすると、同じ店舗の中で両方に対応していくことは中々難しいかと思います。一番いけないのは中途半端になってしまうことです。2極化なのに中道を行ってしまってはお客様からの期待にはこたえられないのではないでしょうか。ではどう対応していくべきか。それは自社の各店舗、各カテゴリーのおかれているポジションを今一度精査し、どっちの土俵で勝負をするかを見極めることです。お取引先様も店舗のポジション、客先企業の戦略を良く理解し、提案内容や商品を使い分けるべきだと思います。あいまいな対応は命取りになる可能性が高いと思った方が良いかもしれません。ですから、品ぞろえや販売方法を改革する覚悟で真剣に取り組まなくてはならないのです。

今回の増税は前回と消費環境も違い、人口減、高齢化等、社会的な変化もあります。ひょっとしたら流通業界に大きな地殻変動を起こす影響のある消費税増税になる可能性もあります。しかし我々はビジネスマンとしてなんとか生き残っていかなくてはならないのです。変化はチャンス、という言葉があります。この機会をうまく利用して、今までやりたくてもなかなかできなかったことに、あえてチャレンジすることも必要かもしれませんし、チャレンジするチャンスかもしれません。 このタイミングを前向きに、ポジティブに考え、消費税商戦を勝ち抜いていきましょう。

2014年1月29日 09:15猛暑一段落

皆様、お元気ですか。 ようやく猛暑も一段落し涼しい風も吹き始めましたが、今年の猛暑はいささか生活にもビジネスにも厳しいものがありましたが、経産省の7月の商業販売統計速報によると、商業販売額は39兆150億円で前年同月比1.3%増だったようです。しっかりと猛暑対策ができた企業には追い風だったのでしょうか。しかし内訳を見てみますと、小売業は11兆7430億円で0.3%減、そのうち大型小売店販売額は1兆7124億円(0.7%減)、百貨店は6041億円(2.7%減)、スーパーは1兆1084億円(0.4%増)で、卸売業は27兆2720億円(2.1%増)だったようです。小売りがいまいちで、卸が伸びるという少し不思議な状況ですが、小売り各社のバックヤードに在庫が溢れかえっているということでしょうか。最近好調を維持しているコンビニは、9014億円(4.8%増、商品販売額とサービス売上高の合算)だったようです。業界的にはこのような数字になっているようですが、流通関連のニュースを拾ってみますと、企業ごとに業績は様々で、一概に良い悪いとは言えないようです。

強みとなる差別化を作るために

今、お客様から評価をされている店舗には共通した部分があると思います。それは何かに特化したウリとなるくくりをもっていることです。さらにはその特化した部分が店舗や取扱商品全体のイメージとなってお客さまに安心感を与え、強みとなっている企業が健闘しているようです。

例えばホームセンター業界のN社様は、以前からPBに集中したマーチャンダイジングをし、業界の中でも突出した利益率を維持しています。同様にベーシックカジュアル・アパレルのF社様もSPA型のマーチャンダイジングによりお客様から圧倒的な支持を得ていると同時に高い利益率を実現しています。

例えばホームセンター業界のN社様は、以前からPBに集中したマーチャンダイジングをし、業界の中でも突出した利益率を維持しています。同様にベーシックカジュアル・アパレルのF社様もSPA型のマーチャンダイジングによりお客様から圧倒的な支持を得ていると同時に高い利益率を実現しています。

差別化となる強みを作るためには、当然相当な努力が必要です。またその会社、経営者の考え方も大きく影響します。しかしNBのコモディティグッズを扱うメーカー、問屋、小売りにとって差別化はなかなか難しいものです。強みとなる違いを何に、どこに求めるか、永遠の課題です。あるいはNB商品を扱いながら他社他店と違う提供価値を作り出すには何をすべきなのか、大変難しい課題です。単に場当たり的に価格を下げ、集客するだけでは継続的にお客様の支持を得ることはできませんし、企業としての体力も持ちません。EDLPが出来る仕組みを構築しなくてはなりません。つまり、求められる荒利益率が低く設定できるような販管費、イニシャルコストや家賃、人件費などをローコスト化する仕組み、また良品の流通にかかるコストを、メーカーさん、問屋さんも納得するシステムで低く抑える等、インフラの整備が不可欠です。もし他社が簡単には真似のできないそれらの仕組みを持つことができればそれは大きな差別化であり強みとなるでしょう。

しかし、提供価値は価格だけではありません。何かのカテゴリーの品揃えの幅、深さが他社を圧倒している、また提供方法に特別な工夫がされている等で差別化を図る方法もあります。カテゴリーマネジメントで言うところのデスティネーションカテゴリーを作るということです。最近はカテゴリーマネジメントも少々トーンダウンしている様子ですが、基礎的な部分は今でも十分活用すべきではないかと思います。

それでは、我が担当カテゴリーをデスティネーションカテゴリーとするためには、何をしたらよいのでしょうか。それは時流に合わせ、お客様のニーズ、ウォンツを真剣に分析して品揃えや提供方法の改革を図り、新しい収益構造を見出していくことではないかと思います。と口で言うのは簡単ですが、いざ実際にやってみたら、なかなか一人ではできません。お客様の声を聞き、それを整理、集約し分析し、そこから仮説を導き出し、新しい品揃えと提供方法を考え、実験店舗を決めて実行に移す、しかもそれをある程度のスピードを持って進めなくてはならないということを考えると、プロジェクトやチームを結成する必要があります。各プロセスやパーツごとに、その分野に長けているメンバーを募ってことにあたらなくてはなりません。特に協力的な、あるいは主導的な小売業者の存在は不可欠です。また同業者を巻き込む必要もあるかもしれません。しかし、何もせずに世の中が変わるのを待っているだけでは、何も変革はおきません。まずは活性化のプランを作ってみることが重要です。そして共感してくれる仲間を見つけましょう。とにかく行動し実行に移すことが大切です。そうすれば何を変えなくてはならないかが見えてくるはずです。

例えば、売場面積(規模)の拡大が必要なのか、品揃えの幅を拡大する、考え方やくくり方を変える必要があるのか、店頭の販売員の再教育が必要なのか。これらすべてが必要ならばどの順番でやっていくのか優先順位をつけなくてはなりません。半年、1年、2年かかるかもしれませんが、ゴールと成果を明確にしたプランならば必ず共感し協力してくれる人が現れるでしょうし、どこを目指しているのか、今自分たちの立ち位置はどこなのかがはっきりわかり、行動の修正にも役立ちます。

まずは皆さん、計画立案から始めましょう。行動あるのみです。 頑張ってください。

2013年9月25日 15:14業界と好調企業

皆様、お元気ですか。 いよいよ新年度も始まり、新しい挑戦が始まります。流通業界においても様々な変化が起こっており、今後の商売のやり方も変革が求められてきているのではないでしょうか。CVS業界においても躍進する企業群と模索を余儀なくされる企業群とがあったり、GMS、SM業態ではM&Aなどのニュースが飛び込んできたり、百貨店業界でも成長と不振があったり、それぞれの業界内において、明暗があるようです。それは業態そのものが良い悪いではなく、各企業の政策と戦略の違いが業績を分けているような様相を呈しています。

円安、原材料高、消費税・・対応に向けての戦略が必要

そんな中、日本の経済では、アベノミクスに始まった様々な施策から日銀のバズーカ砲による急激な円安によって大きな変化が起こっています。特に円は半年前まで80円前後だったのが、今や100円に迫る勢いです。また小麦粉に代表される輸入原料の値上がりも今後大きな影響を与えることになるでしょう。これらは当然我々の扱う商品に大きな影響を与えます。つまり値上げが余儀なくされるということです。過去にも原材料の高騰により値上げをせざる得なくなった品種は多々ありました。そのたびにメーカーさん、問屋さん、小売業の間では色々と葛藤が繰り返されてきました。さて今回はこの難局をどう乗り切っていくのでしょうか。

今回、過去の状況との違いで一つ言えることは、PB商品の数が以前とは比較できないくらいに増えているということがあります。PBの一番の特徴は生産、流通段階でのコスト削減に注力し低価格を実現するところにありますから、海外のソーシング先を利用するケースが多々あります。つまり円安の影響がもろに出やすいわけです。とはいってもPBはNB商品よりもすぐに売価を上げることは、その性格上難しいので、一時的に小売りの値入率を圧迫し、商品をいったん廃版にしてリニューアルしなくてはならないということが起きるでしょう。

それも、現在契約している数量の消化状況や包材の残数によってはSKUごとにリニューアルのタイミングがずれてくることもあります。それを一企業の内部で調整しながら全体のリニューアルのタイミングを足並みそろえようとすることは至難の業です。いったん販売を休止し、規格を変えて再度販売という流れだけでは済まないように感じます。また今の為替予約と今後の予約価格の差異によってはリニューアルすら難しい商品も出てくるでしょう。いくら過去の実績がある商品でも売れば売るほど利益を引き下げるようなPBでは本末転倒となりますが、それを支持していただいていたお客様にはどのように対処していけばよいのか、それを考えるだけでも頭の痛い問題です。

NB商品についても、小売業がメーカーさんからの要請にそのまま従うということもまず少ないでしょう。自分の店の店頭が一番早く値上げしたという状況は避けたいですし、かといって利益を削って仕入れを続けるという構図も決して好ましいものではありません。メーカーさん、問屋さん、小売りの鬩ぎ合いが繰り広げられるのです。メーカーさんも単純値上げというわけにはいきませんでしょうから、商品のリニューアルと切り替えを準備していると思いますが、流通在庫との兼ね合いや小売りとの力関係によってなかなかスムーズにはいくと思えません。リニューアル後の商品によっては極端な場合、定番カットという無残な結果になるかもしれません。メーカーさんの立場からすれば、納価を上げるとともに小売りが足並みそろえて店頭価格を上げることが一番望ましい状況だと思います。しかし業種業態を超えての競争激化のマーケットではそれも至難の業でしょう。

綺麗ごとにはなりますが、製配販がお互いに、お客様視点でどのように対処するのが一番良いのか、考えるしかないでしょう。お互いに会社のエゴをぶつけ合っていても、たいして良い結果は得られるものではありませんから、あくまでお客様ありきの姿勢で臨むしかないと思います。 ただ長期的に見て、輸出産業が伸び、経済が活性化して国民の所得が伸び、一般消費も活性化する見通しがつくのであれば、全体としては良い方向に向かっていくことになるのですから、この過渡期を耐え忍ぶしかないのかもしれません。

一方で来年になれば消費税増税も控えています。 こちらも消費環境にとって大きなインパクトです。増税前の駆け込み需要と増税後の消費動向、どのような対応を考えていらっしゃるでしょうか。特に駆け込み需要は間違いなく起こるでしょうから、その時に小売りとしてはどのような対応を、メーカーさんもどのような準備をしておくべきか、もう今から整理しておかないと間に合わなくなるでしょう。それは、セールスの打ち出し方についてもそうですし、物量の確保についても大切ですし、小売り各社の考え方や政策の確認がまず必要です。その準備次第でまた各社の明暗が分かれてしまいます。これはメーカーさんも小売りも同様だと思います。

いずれにしても、取り巻く環境は激変と混乱の2013年という様相を呈しています。どんな変化も見逃さず、敏感に素早く対応することが求められると思います。今までの経験ではなく、これからの研究が役に立つようになると思います。

頑張りましょう。

2013年4月23日 11:302013年、そして今後

皆様、こんにちは。 2013年の滑り出しはいかがでしょうか。2012年は不況、デフレにあおられ、思うように業績を上げることができなかった取り組みや仕掛けが多かったのではないでしょうか。2013年に入り、政権が変わり、日本経済再生に向けた緊急経済対策が発表され、円安基調に変わったり、景気回復に向けて若干の動きが出てきたようには見受けられますが、我々のような流通業界でそのご利益を享受できるのは、まだ少し先になりそうな感じです。

一方、2014年に控えた消費税の増税や、商品の原材料にあたる様々な輸入品の値上げなど、国内の消費回復の足を引っ張る要素が散見され、なかなか安心できる状態ではないようです。

買い物環境の大きな変化

そうした状況の中、2013年の位置づけとしては、消費税増税を見据えた景気の閉塞感を前提として、従来のマーチャンダイジングの何をどのように変えていくのかを策定し、実験する年ではないかと考えています。

2012年元気のよかった、あるいは台頭してきた業態としては、ドラッグストア、ディスカウントストア、それとネット通販でした。ドラッグストア、ディスカウントストアに共通していることは、イニシャルコスト、ランニングコストを低く抑え、15%前後の販管費に下支えされた、低粗利、低価格の政策が今のデフレにあいまって、客数を伸ばし売り上げを伸ばすということになりました。ディスカウントを志向するチェーンストアとしては至って当たり前の方程式ですが、今までの王者であるGMSやSM企業は、店舗の規模が大きくなったことと、人件費率が高まってきたことによって、販管費率を低く抑えることができず、求める粗利益率も必然的に高くなってきてしまったことにより、ドラッグストアやディスカウントストアに対する価格競争力を失ってしまった結果となっています。

デフレと消費の閉塞感によって、今後の流通の主役をこれらディスカウント企業がとって代わることを前提として、今後の戦略を組み立てていくのか、あるいは彼らにはできない、つまり消費者にとって喜ばしい付加価値を創造して新しい商品の提供方法、販売方法を模索し、新たな競争環境を創造していくのか、小売りもメーカー、卸もハンドルを切る判断を迫られていると考えるべきでしょう。

メーカーさんにとっては、ブランドの価値、商品の価値を正しく評価して売ってくれる小売業と取り組みをしたいと考えるのは当然ですが、それが好結果を生まなくては、絵に描いた餅に終わってしまいます。メーカーさんも売り上げの低下から、経費の削減、営業の縮小均衡と負のスパイラルに入ってしまいます。

小売業も、今ある経営資産(人、物、金)をいきなり捨て去り、低い販管費で経営できる企業にいきなり生まれ変わることは不可能で、反対に経営的立場からすれば、販管費を下げる努力をしつつも、今手元にある経営資産を有効活用しながら、新しい価値、他社との差別化を図っていくことを、当面の対策として進めるしかありません。つまりGMSなら、コストに見合った価値、お客様にご納得いただける価値を提供できる商品と販売方法で対処していくしかないと思います。それは、一つはPB戦略の更なる強化かもしれません。売価と商品の内容を比較すれば、PBの優位性はNBを上回る場合がほとんどです。昨年、PBの市場規模も2兆円を超えたと聞いております。

あるいは、今までも取り組みはしてきましたが中途半端に終わっていることとして、その商品の使用法や機能について様々な情報を発信したり、なるほどと思えるような「コト」を提供したり、ただ買い物するだけでなく、楽しく買い物ができる環境を整えるという試みも今一度組み立てなおすこともあるでしょう。

また一方、新しいカテゴリーを創造し提案し、客数の増加を狙う場合もあるでしょう。今までの商品分類を、いったんぶち壊し、お客様視点で商品や仕入れも売り場のくくりも新しく作り直し、新しい提供価値を創出する場合もあるかもしれません。あるいは特定の品種にフォーカスして、圧倒的優勢を保てる、真のデスティネーションカテゴリーとする場合もあるかもしれません。

しかし、ネット通販というチャネルへの対応、もしくは活用というのは、今までにない取り組み方法を考えるべきではないでしょうか。最近では、リアルの店舗で商品の実物を確認、品定めし、買うのはネットでという消費者も増えてきているようです。すでにネットというチャネルは大きなお客様との接点と言わざるを得ません。さらにはシニア人口の増加、単身世帯の増加、共稼ぎ夫婦の増加など、実際の店舗に行って買い物をする時間や労力を惜しむ消費者が増えていることも事実ですし、メーカー・卸・小売りともにその対応は、大急ぎで考え構築しなくてはなりません。大手の小売業で、ネットの販売チャネルの仕組みをすでに持っているところとは、リアルとバーチャルの店舗のコラボを考えた企画が必要で、トータルで販売点数を伸長させる方向で取り組みをしていきましょう。たとえばネットで購入した場合の特典とリアル店舗でしか享受できないメリットを使い分けて、または並行して、その時期その期間の重点商品の売り込み方を変えていくような総合的な企画の立案が今後は重要です。

いずれにしても、今までの競争環境や消費環境と、これからのそれとは大きく様変わりしていくことは必至です。従来のメーカーさん、問屋さんの提案型営業も、その中身を見直して、取り組みを進めている小売業がどのような土俵に立って戦っているかを再度理解したうえで、コラボレーションしていくことが大切になると思います。

過去の成功体験にとらわれず、新しい戦い方の提案をいち早く見つけられるよう、

皆さん、頑張りましょう。

残暑厳しく・・・・

皆様、お元気ですか? 本格的な暑さが来るのが遅かった今年ですが、今年の残暑もなかなか厳しいものがあります。われわれの商売では、気温の変化や状況によって大きく商品動向が左右されるカテゴリーと、気温とは関係なく時期が来たら売場づくりをしなくてはならないカテゴリーがあり、前者(例えば飲料や制汗材)の場合は在庫や生産体制さえ確保できていれば売上を作っていくことはできますが、後者の場合、例えば秋冬物のアパレルだとか、暖房用品といったカテゴリーは、予め決めたスケジュールに沿って商品を投入しないと、売場は穴があくし、商品の保管による在庫リスク、コストも高まり、気温とは全く関係なく売場づくりをしていかなくてはなりません。また前者の場合でも、夏物をいつまでも引っ張り、秋冬の新製品を含む新しい品揃えや棚割の実行が遅れると、反対に秋冬で予定していた数量・金額にしわ寄せがいくことになりますので、ある時期割り切って売場を変えていく必要もあります。なかなか一筋縄ではいかないものです。

またチェーンストア協会の発表によれば、7月の小売販売状況は全体では前年比の95.1%(店舗調整前94.4)、食料品95.9%、衣料品93.5%、住関品93.3%といった結果で、こちらも残暑同様厳しい内容となっています。

プロモーションの再構築

さて、このような状況を踏まえると、定番変更と同時に、この下期のプロモーションについても計画の見直しが必要となるかと思います。メーカーさんも問屋さんも小売りも企業であるわけですから、上期のマイナスを下期で取り返して当初の年間目標を達成しなくてはなりません。

計画を立案する際には、数値目標(予算)に対して、何をどのように売ってその目標を達成するのかを考え、それをカテゴリー別に落とし込み、重点販売商品を決め目標値を設定し、計画書を作成する、つまり数値目標と商品計画に整合性があるストーリーになっていることが重要だと以前申し上げました。

よって上期マイナスした分をどのように取り返すのか、その対策を盛り込んだ下期の計画に修正しなくてはなりません。このような場合、定番の計画修正をするよりも、プロモーションの内容を見直すほうが、より即効性があるはずです。見直しの視点としては、「本当にその商品、その価格で戦えるのか、数量、金額の増加は見込めるのか、競争力はあるのか」ということであったり、企画そのものを再考して、その商品だけでマイナスを取り返すことができるのか、「商材の見直し、商品の追加」をして、どの程度売上のプラスオンが見込めるのかをシミュレーションしなくてはなりません。また一番効果テキメンなのは、売場を広げることです。広げるといっても店舗の物理的スペースを広げられるわけではありませんので、エンドキャップや催事場を獲得するという意味です。そのために魅力ある商品催事企画を提案し、明らかにプラスとなる売上を作ることです。ただし店舗の催事スペースはみんなが欲しがる激戦区ですので、その企画の内容、早めの提案が大変重要です。そしてその企画や催事を実施することによってカテゴリーの数字にどの程度インパクトを与えられるかを明確に伝えられなくてはなりません。

また予算は売上だけではありませんので、利益面でも双方合意できる内容になっていなくてはならないので、メーカー、問屋、小売りの協業体制はしっかり構築しておくべきかと思います。直接売買差益で貢献できなくても、何らかの形で利益貢献できるネタは仕込んでおいたほうがよいと思います。

さらには、どんな企業であれ売上が悪ければ経費やコストの削減を始めるのは致し方ないことで、チラシ費をはじめとした販促費用の削減も想定しなくてはなりません。その場合にどんな販売方法や訴求方法をしていくのか、何が協力できるのか、知恵を絞らなくてはなりません。例えばポイント制度やクーポンの活用など、チラシ以外で効果が想定できる販促手段を検討するなどしてみたほうがよいと思われます。

あるいは相手先の小売業がネット通販やネットスーパーなどの新しい分野での販売チャネルに取り組んでいるのであれば、それを活用することも優先的に考える必要があります。ネットにおける販売促進策の事例を研究して、我がカテゴリーに転用するとしたらどのようなことができるのか、提案資料をまとめておくことも大切です。

あるいは相手先の小売業がネット通販やネットスーパーなどの新しい分野での販売チャネルに取り組んでいるのであれば、それを活用することも優先的に考える必要があります。ネットにおける販売促進策の事例を研究して、我がカテゴリーに転用するとしたらどのようなことができるのか、提案資料をまとめておくことも大切です。

プロモーションは集客や点数拡大を目的として、結果的に売上の向上につながっていなくては意味がありません。集客とは魅力ある価格だけではなく、時流に合わせた企画が必要です。過去の成功事例にとらわれることなく、幅広く情報収集し、出来れば斬新な企画で新しい売上を作れたら最高です。

いずれにしてもマイナス分をカバーする施策を考え、早めに提案するためには、先方とのコミュニケーションを深め、マイナスの状況(売上、利益のその度合い)や先々のセールス企画(打ち出しタイトル)等の情報を手に入れて、効果効率を高めていくようにしたいものです。

苦しい時期こそ新しい発想が生まれると信じて、皆さん、頑張りましょう!

夏本番、でもそろそろ・・・

皆様、お元気ですか? ようやく夏本番といった気温になってきましたが、盛夏商材の準備は大丈夫でしょうか。というよりも本格的な夏が来るのが遅かったので、在庫が少々だぶつき気味のところもあるかもしれません。最終の在庫の処分を含め、夏物の着地が難しいところです。しかし昨年との比較では夏日の到来は遅かったものの、一昨年との比較ではまだまだ商機は残されているようにも見受けられます。皆様のカテゴリー特性に応じて処分のタイミングを見計い、きれいな在庫で秋冬の売り場を立ち上げたいものです。

世の中も、消費税率の改定、中国やユーロの問題があったりで、国内の消費を直撃するような事象がいろいろと見受けられますが、みんなが同じ環境の下仕事をしているので、それが言い訳にならないのが厳しいところです。

秋冬の売場の立ち上げといえば、そろそろ下期の品揃えや棚割の準備に取り掛かる時期ではないでしょうか。品揃えや棚割を考える前には、いろいろと準備が必要です。現状把握と現在の取り組みに対する反省と課題の洗い出し、店舗パターンの見直しなど、いきなり新製品の売り方や商品選定をするのではなく、計画段階での理論的な方針作成を忘れずに行ってください。

店舗パターン作成が急務

計画を立てるにあたって、皆様は中期的なビジョンを作成されましたでしょうか。つまり2年後、3年後にはどのような姿(規模、売上、収益性など)になっていたいか、お絵かきをしたことがあるでしょうか。それがあると、今年の下期は何を、どこまでやらなくてはならないか、わかりやすいと思います。言い換えれば、”Where we are?” がはっきりわかるようになっているかということです。このお絵かきが定性的、定量的に「こうなっていたい」が明確であれば、それと現状を比較して優先順位高・中・低で課題を把握することができるでしょう。複数の課題は、最終目的に向かってお互いに関連し合っているはずなので、課題Aが解決しないとBが終わらない、課題Cを達成するためにはDを克服する必要がある、などといったように、相関関係まで理解しておけば、時間や手数の無駄は大きく省けると思います。

そうした課題の中で、いくつかの大前提の一つでありながら見落とされがちなのが、以前にも申し上げた店舗パターンの作成です。前回も店間格差の問題について話しましたが、これも店舗パターンの精度が低いか、そもそもパターンを考慮せずに計画を組み立てていたかで生じる問題だと思います。

店舗パターンを作るには、店舗にかかわる複数の属性で括り(クラスター)を作って店舗をプロットしていくのが手っ取り早い方法です。例えば商圏人口(1次商圏の人数、年収構成、年齢構成、世帯構成など)、売上規模、売場のサイズ(坪数、㎡数)、競合店の存在、立地(駅前、住宅街、郊外、ロードサイド)など、カテゴリーの商品の消費を左右する主要ファクターを、2次元を使ってクラスタリングすればよいと思います。次に、各クラスタリングごとに必要となる商品の括り(細分類レベルで)と、その品揃え構成比を決め、それぞれに売上目標を設定するという手順で、店舗パターンごとの商品構成、売上利益の構成を大まかな目標値として設定すればよいのです。

一方、商品的には、各細分類ごとにマストの商品から選択商品まで、優先順位を付けて管理するようにしておけば、上記の店舗パターンが決まった段階である程度の品揃えは確定してしまうということになります。しかしここまではあくまで機械的にできることで、強いて言うならば賢い棚割ソフトにお任せできる範囲です。ここで再度、今年、今季の「何を、どうする」に立ち返って、当初に決めた目的・目標が達成できる内容になっているかをチェックし、今日までの反省と課題が解決できる中身になっているかを確認することが重要です。また途中までは機械的にできる業務ですから、そのまま放っておくと他社とは何も差別化されない内容になってしまいますので、いったんアウトプットされたものに魂(目標達成のためのこだわりや戦術)を注入することも忘れずに行ってください。

当初のビジョンやロードマップなくしては、注入すべき魂も注入できず、Plan-Do-SeeのSeeをすることもできず、結果として場当たり的なマーチャンダイジングになってしまう可能性が高まります。基本方針が希薄だと、実績が伴わなくなってきたときに様々な対策をとり、本来目指すべきゴールがぶれてしまうという事態を引き起こします。そうなってしまうと軌道修正をするのに、また時間が必要となるという負のスパイラルに入りこんでしまいます。だからこそ計画が重要であり、計画のバックボーンとなるビジョンが必要不可欠なのです。

勿論、世の中の環境や政治、経済の変化によって計画は見直されるべきものだと思いますが、ビジョンはぶれないものではないでしょうか。「○○○でいついつまでに№1になる」と決めたら、環境変化はそのためのロードマップを書き換えるだけでよいのです。

話があっちこっちに行きましたが、とにかく店舗に合わせた商品、品揃えとトップダウン、ボトムアップで数字の整合性を取るという癖(仕事の習慣)を早急に身につけるべきだと思います。

みなさん、頑張りましょう!

盛夏まもなく

皆様、お元気ですか。 昨年よりも入梅が遅れ、本格的な暑さがやってくるにはもう少しかかりそうです。気温に左右される商品を扱っていらっしゃるメーカー、問屋、小売の担当者様には、なかなか微妙な対応が要求されているのではないでしょうか。一番の悩みは在庫の問題でしょう。夏が終わるまでに綺麗に消化できるのか、今からシミュレーションが必要になってきているのではないでしょうか。

また第1四半期も終わり、そろそろ秋冬の商品計画を固めなくてはならない時期かとも思います。第1四半期での成功事例、失敗事例、昨年の秋冬商戦の状況など、集められるものは今のうちに集めておきましょう。

店間格差が問題

次のシーズンの計画を立てるときには前シーズンの振り返りを必ず行います。前のシーズンの反省+今年の環境与件+今年の重点商品+直近の商品、カテゴリーの動向などの情報が無ければ計画は立てられません。私もまずは必ずこれらの情報収集を行います。

しかし毎回頭を痛めるのは、全店統一の企画をやっても、取組に対する店間の格差が激しいことです。例えば、店舗の実力と比較して明らかに実績が低いとか、毎回実施度合いの足並みがそろわないとか、何故その企画が実施できなかったのかの要因を特定するのに頭を悩ませています。またそのチャンスロス度合いを試算するという無駄な作業に時間がかかるとイライラするものです。

しかし毎回頭を痛めるのは、全店統一の企画をやっても、取組に対する店間の格差が激しいことです。例えば、店舗の実力と比較して明らかに実績が低いとか、毎回実施度合いの足並みがそろわないとか、何故その企画が実施できなかったのかの要因を特定するのに頭を悩ませています。またそのチャンスロス度合いを試算するという無駄な作業に時間がかかるとイライラするものです。

そもそも単品の仕入計画は、カテゴリー単位の数値計画と商品計画と販売計画が決まらないと作れません。つまり店単位の展開計画も出来る限り具体的に決めていかないと、精度の高い仕入計画は組み立てられないことになります。しかしながらいくら精度の高い仕入計画を立案しても、現場現実の店舗でバイヤーの思い通りの売場展開ができていなければ、そのとおりに仕入れも発注も起きないし、販売実績も上がってこないということになります。これが計画と営業実績を大きく狂わせる要因となっているのです。

店舗における週別カテゴリー別の売場計画を誰が立案するのか、誰が実施をチェックするのか、それは各企業ごと、組織の役割・権限によって違うでしょう。完全に本部がコントロールできる指示系統を持っている企業であれば、このような問題が発生する心配は少ないのでしょう。またスーパーバイザーやエリアマネジャーが配置され、職務と責任が明確に定義され店舗の指導に当たっている企業であれば本部の意図も伝わりやすいかと思いますが、ある程度店に売場計画の権限が与えられている企業では、なかなか本部の思い通りに売場は出来上がらないようです。勿論地域のお客様を一番良く知っているのは店舗の人々であり、必ずしも本部の計画が地域にフィットしているとは言いがたい場合もあるし、売上の責任を現場である店舗が持っている企業の場合、店長自らが主体となって販売計画を立案することが正となっても仕方がないことだとは思います。しかし店間格差を少しでも回避し効果効率を高めていくためには、やはり計画段階での精度を上げることと、企画の意味を正しく店舗に伝える仕組みを考えなくてはなりません。例えば店舗グループ、店舗パターンを企画に合わせて整理し直す、また企画内容の魅力をアップするなどして店舗が喜んで、無理なく実施できるように企画を仕上げることが必要ではないでしょうか。

店舗グループ、店舗パターンを整理すると言っても、なかなか骨の折れる作業です。要は店舗に立地、売上、商圏情報、サイズ規模、世帯・人口構成などの属性を付与してグルーピングをしていくのですが、さらに自部門、自カテゴリーの全体における売上構成比なども考慮して、自カテゴリーの強い店であるか否かをグルーピングに加味してみる必要もあります。

また魅力ある企画に仕上げるということは、その企画の売上や利益に対する貢献度、競合に対するインパクト、お客様から見ての魅力度合い、何故このタイミングで実施するのかという「旬」を感じる内容、これらがきちんと伝わる企画になっているかどうかです。もっと言えばやらないと損をすると感じるぐらいの企画書であるべきだと思います。

店舗への伝え方も、会議などでバイヤーから店の担当者に説明する機会を持っているところもあれば、今ですとメールなどで済ませてしまう場合もあるのかもしれません。あるいはお取引先様の力を借りて、各店を巡回して担当者に説明して回るという(あまり良い方法とは思いませんが)やり方をしているバイヤーもいるでしょう。しかしどんなやり方をしようと、その企画の意図と重要性、責任数値へのインパクトが理解できなければ、店の担当者の食指は動かないでしょう。

店舗への伝え方も、会議などでバイヤーから店の担当者に説明する機会を持っているところもあれば、今ですとメールなどで済ませてしまう場合もあるのかもしれません。あるいはお取引先様の力を借りて、各店を巡回して担当者に説明して回るという(あまり良い方法とは思いませんが)やり方をしているバイヤーもいるでしょう。しかしどんなやり方をしようと、その企画の意図と重要性、責任数値へのインパクトが理解できなければ、店の担当者の食指は動かないでしょう。

取組に対する店間格差をなくさない限り、次につながる分析も出来ず、計画もブラッシュアップされません。この課題をどうやって克服するか、チームで知恵を絞らなくてはなりません。より効率的に売上を確保していくためには、計画したことを計画通りに実施すること、皆が同じベクトルに向かって努力すること、これに尽きると思います。

第1四半期

皆さん、こんにちは。初夏の香りのするいい季節となってまいりました。

しかし我々を取り巻く環境としては、チェーンストア協会の発表によれば、少し前ですが、3月度は、11年の3.11震災の影響の反動等から、衣料品が前年を上回ったものの、食料品、住関品が前年を下回ったことにより、総販売額の前年同月比は、2ヶ月ぶりのマイナスとなったとのことで、中々厳しい状況には変わりないようです。DIY協会でも3月は前年同月比を下回る(94.6)発表となっています。やはり震災の影響は拭い去れないようです。

とはいっても、四半期、半期で数字を併せていかなくてはならないのがビジネスマンの務め。どうやって数字を回復させるかに知恵を絞りましょう。

数字を変えるストーリー

数字を変えていくためには、数字を作るための手段や方法を変えなくては何も変化がおきません。つまり、商品や品揃えの見直しが必要ということです。同様に販促や提供方法も再検討が必要でしょう。そしてその裏づけとなるストーリーを作ることも重要だと思います。そしてその結果、どの程度の数字の変化が期待できるのかという期待値のシミュレーションをつけなくてはなりません。

ストーリーとは、

①主にターゲット顧客を中心とした消費者の嗜好の変化を把握する。

②それに基づきカテゴリー戦略の見直しをする。

③続いて商品(品種)構成の見直しをする。

というところから始めてみるべきと考えます。特に日本の人口構成や消費環境や大きく変わりつつありますから、カスタマーインサイトは非常に重要と思います。

カテゴリー戦略は、当初の全体の数値目標を達成するために、カスタマーインサイトを理解したうえで、カテゴリーごとのポジショニングや戦い方(役割、売上重視、利益重視)を再定義することです。その定義によってスペース構成や販促頻度などいろいろな後工程が左右されます。

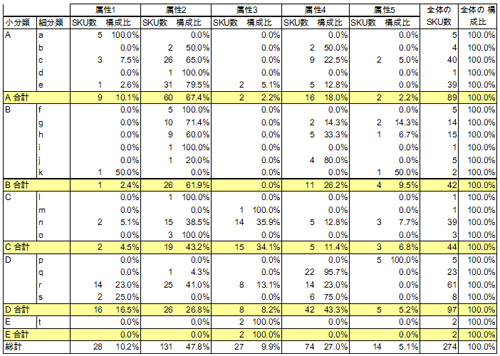

商品構成の見直しは、販売の効果効率を高めるために、カテゴリーを構成する小分類単位でSKU数やスペース構成比、プライスラインなどを見直す作業です。

まずはエクセルを使って以下のようなマトリックスを作って、SKU数の構成を確認する、売上構成を確認するなど現状を把握した上で、ここからどう変えるかを検討しましょう。

現状把握と新しい仮説に基づいて、

現状把握と新しい仮説に基づいて、

④品揃えの見直し

⑤プライスラインの再検討

⑥重点商品の再設定

をしてみましょう。上記のマトリックスを変えることによって、当然今の品揃えは変えていかなくてはなりません。トレンドに乗っている分類や属性のSKUを増やし品揃えの幅と奥行きを拡大させ、そうでない部分は割り切って削減していくという作業で、同時に競合や市場の平均価格などを加味して、あるべきプライスラインの構成に変更していくことも大切です。オープニングプライスをいくらに設定するのか、プライスポイントをどこにもっていくのか、見直しをかけましょう。

そして月度、四半期で重点的に販売していく単品、重点商品を設定し、この商品だけはその市場で圧倒的な販売量を獲得し、売上又は利益の底上げを計画します。

そして月度、四半期で重点的に販売していく単品、重点商品を設定し、この商品だけはその市場で圧倒的な販売量を獲得し、売上又は利益の底上げを計画します。

ここまで決まれば、棚割りはどのように変更すべきか、販促計画(売り方、媒体、スケジュールなど)をどう計画するかは、短時間で判断できるはずです。

最後に変更前と変更後の数字の変化をシミュレーションして目標値を作成し、店頭での実行計画を作成すればほぼ完璧です。

このようにストーリーを作って、仮説-実験-検証、プラン(P)-ドゥ(D)-チェック(C)-アクション(A)のサイクルをまわしていけば、必ず数字は変わってくるはずです。品種ごとに特性によって違いはありますが、52週、隔週、月度でチェックしていくことが必要ではないでしょうか。そのためにはぜひシステムの支援が必要ですね。いちいち手作業では変化についていけません。

とにかく100の議論をするより、1つずつでも現場の課題を早期に解決するほうが重要です。最悪なのは数字が悪い言い訳を見つけるための調査分析に膨大な時間をかけて現状を正当化するようなことです。チェーンシステムで動いている組織小売業では、現場である店舗は、本部からの計画に基づき動くことを命じられていますから、本部や本部担当のお取引先様がやらなくてはならないことは、改善プランと実行計画を提示することです。

スピードを上げて頑張りましょう!

期の初めの忙しい時期

皆様、お元気ですか。もう3月も中旬を過ぎていますが、なかなか春めいてきませんね。1、2日暖かくなったかと思うと、また寒くなったり雨が降ったりで、服装も売り場も衣替えのタイミングが難しく悩ましい気候です。また昨年の震災の影響と震災直後の特需とかあり、営業数値も例年と比較することが大変困難な状況にあることと思います。

そしてこの時期、小売業もメーカーさんも問屋さんも期が変わり、人事異動が起こる季節でもあり、引き継ぎや予算の修正などで仕事もてんやわんやではないでしょうか。特に組織が変わって新体制になった部署では、日々の実務をどうこなしていくのかを考えるのに、また新たな目標を設定すること自体に時間を取られているのではないでしょうか。過去に事例のない、雲をつかむようなミッションを背負った部隊は本当に大変だと思います。ゴールの設定だけでも、何となく時間だけが過ぎてしまって、具体的な成果が残らない日々が続きもやもやしているのではないでしょうか。

とはいっても、毎日目の前で商品が動き、先々の計画立案に追われる我々流通業は、なかなか立ち止まって考える時間を持てないのが実態です。ですが、何の計画もないところでいきなり行動しても、思うような結果は残せません。忙しい中でもしっかり商品計画、数値計画を組み立てられるように、時間の使い方を工夫したいものです。

計画立案にあたっての考え方

計画を組み立てるとき、皆様はどのようなステップで考えていらっしゃるでしょうか。私の身の回りでは、計画の立て方は、上位から下位に向かって目標をブレークダウンしていくトップダウン方式と、販売を予定する商品の計画数量を積み上げて全体の数字を作り上げていくボトムアップ方式を使う場合と二通りあるようです。どちらにもメリット、デメリットはあり、どちらが正解ということはありません。一番良いのは両方を組み合わせて整合性を取ることでしょう。

トップダウン方式の良いところは、一つに、計画に全体感が持てること、つまり複数の大きな商品カテゴリーの目標値(売り上げ、利益、在庫等)をその下の中分類、小分類に分解していくので、全体と個々の単位の位相あわせができることが挙げられます。また計画自体が鳥瞰図的な内容をもっているため、ストーリー性を持たせることができることもメリットと考えられますし、抜け漏れがなく計画を作ることができます。もし上位の目標値をブレークダウンしていく途中で、既存の品種、カテゴリーだけでは数字を埋め合わせできないことに気が付けば、新しい品揃え、売り場、売り方を導入しなくてはならないことに気が付きます。そこから新たな発想の取り組みも生まれてくるのです。

一方、ボトムアップ方式では、商品、単品から入っていくので、計画がより具体的、現実的になります。言い方を変えれば実行可能な計画になりやすい発想法だと思います。したがって自ずと無理のない数量、金額での計画となりますので、リスクを最小限にとどめることもできるでしょう。あるいは商品や売り場を想起しながら計画を立てられるので、説明する相手にもイメージを共有しやすい(共感を得やすい)計画になると思われます。よって行動に移しやすい計画になるとも思われます。

しかし私は個人的には、ボトムアップ方式より、トップダウン方式のほうを重視すべきではないかと思います。その理由は、新しいことに挑戦する、既存の発想を打ち破るためには、まずロマンのある大きな数字(商品が変わる、品揃えが変わる、売り場が変わる)を立てて、そのために何を追加しなくてはならないか、何をやめなくてはならないか、品種やスペースの構成を変化させることを考える必要が発生するので、今までにない売り場や売り上げを生み出す可能性を秘めていると思うからです。そうすることで常にチャレンジングな姿勢でマーチャンダイジングをすることができるように感じるからです。

但し、勿論机上の空論だけを語っていても、現実化することはできませんから、そこでいわゆる定番、鉄板といわれる品種、商品についてはボトムアップで数字を組み立ててみて、ある程度トップダウンの数字が現実味をもっているかをチェックすることは忘れてはいけません。

つまり商品計画を作るときとか目標数値を立てるときには、上位から下位を見る、下位から上位を見る、または外部環境を加味して客観的に観察してみて、多面的にチェックを加えていくことが大切だということです。結果として理論的に整合性がとれている計画であり、かつチャレンジングな数字も含まれている計画となることが一番望ましいわけです。

あとは時間と手数の問題です。これが皆様にとっても悩みの種ではないでしょうか。理想はわかってもなかなか計画作成に割く時間がない、やるべきことはわかっていても、データ収集やデータの分析、作表、資料作りなど手数が多くてやりきれないなど、みんな同じような悩みを抱えています。今はそういった悩みを解決するためのシステムも進化して、かなり使いやすくなっているものが多く世の中に出回っていますので、会社のシステム部門やマーケティング部門の人たちの協力を得て、ソフトウェアを購入してもらうのも一つの手段だと思います。それによって計画の精度が上がり、計画の実施率が上がって、効果効率が確認できれば安いものだと思いますし、バイヤーや営業マン達のマンパワーの効率化につながれば、プラスのスパイラルに入っていけるわけですから、ソフトウェアの購入を検討してみる価値はあると思います。

あとは時間と手数の問題です。これが皆様にとっても悩みの種ではないでしょうか。理想はわかってもなかなか計画作成に割く時間がない、やるべきことはわかっていても、データ収集やデータの分析、作表、資料作りなど手数が多くてやりきれないなど、みんな同じような悩みを抱えています。今はそういった悩みを解決するためのシステムも進化して、かなり使いやすくなっているものが多く世の中に出回っていますので、会社のシステム部門やマーケティング部門の人たちの協力を得て、ソフトウェアを購入してもらうのも一つの手段だと思います。それによって計画の精度が上がり、計画の実施率が上がって、効果効率が確認できれば安いものだと思いますし、バイヤーや営業マン達のマンパワーの効率化につながれば、プラスのスパイラルに入っていけるわけですから、ソフトウェアの購入を検討してみる価値はあると思います。

ただ、勘違いしてはいけないのは、システムはあくまで作業を効率化するための道具であり、それが答えを導き出してくれるものではないことは認識しておきましょう。答えを導き出すのは、システムではなく人間です。ですから、ソフトウェアを購入することも大切な一つの要因ですが、自分たちの考え方や発想力を鍛えることはそれに優先します。

今年は、計画の精度を上げてみることにチャレンジする1年としてみませんか。

では、皆様頑張りましょう。

皆さん、お元気ですか。年が明けてからも大雪の影響や不採算店舗の閉店などがあり、消費動向は依然厳しい状況にあるようです。1月のスーパーマーケットの業績は、食品が前年比で0.5%増加だったものの、衣料品の不振が響き全体では前年対比で0.5%マイナスといった状況です。

また高齢化社会の本格的な到来から、

海外へのシフトを本格的に表明する小売業も現れ、特に中国、他アジアへの進出を進めている話も聞こえてきて若干の寂しさを感じる今日この頃です。あるいは、商品の生産基地も、中国の人件費高騰を受け、ベトナムをはじめとした東南アジアへのシフトが急速に進んでいます。今まさにアジア全体を視野に入れた流通を考える時代になってきました。

これらのことは規格品を大量生産、消費することによって削減された商品コストを、今までどおりに維持していくためには必要不可欠な施策と考えることも出来ますが、年金問題や消費税の問題などを併せて考えると、現状の国内の消費環境をさらに改善していくことも流通業に携わる人々の大きな責務ではないかと感じます。

これらのことは規格品を大量生産、消費することによって削減された商品コストを、今までどおりに維持していくためには必要不可欠な施策と考えることも出来ますが、年金問題や消費税の問題などを併せて考えると、現状の国内の消費環境をさらに改善していくことも流通業に携わる人々の大きな責務ではないかと感じます。

最近では電子マネーを絡めた販促やネットスーパーなど、新しい技術を活用してお客様の利便性を追及したり、今までにない割引セールやEDLP施策を見直したりと、様々な打ち手を試行錯誤している段階だと思います。

しかし忘れていけないのは、四季があり1年間にいくつものイベントがある日本では、52週マーチャンダイジングを基本として考えなくてはならないことではないでしょうか。季節や気温の変化に合わせ、生活スタイルの変化に合わせ、重点カテゴリー、重点商品を決め、週別に売価や提供方法に変化を与えていくことによって、消費者の生活に密着していくことが出来るのではないでしょうか。それは価格政策としてのハイアンドローでもEDLPとは違って、お客様のニーズをしっかり把握し生活に密着することの重要性を確認することです。

メーカーさんの立場からすると年間52週全てで店舗のプロモーションスペースを確保することはほぼ不可能に近いと思いますが、事前に年間・半期の計画を提示することによって昨年よりも自社商品の露出を高めることは可能ではないでしょうか。そのためには、・前年の実施事項と数値分析から改善すべき点をまとめ、・直近のトレンド、・相手先小売業の強み弱み、ポジショニング、・消費者の関心事(自社商品のカテゴリーにとらわれず)、等々を把握して、どのような商品を、どのように提供していくか(何をテーマに、どんな売り方で)をバイヤーと一緒に知恵を絞ることが必要です。加えて具体的な改善目標や達成目標まで落とし込めていれば言うこと無しです。

少なくとも現時点では、上半期の計画についてバイヤーとある程度握っておくべきでしょう。特に各四半期、月間でセールスの山となる週のプロモーションを確保できるように提案し働きかけることが必要です。

小売業側はある程度前年実績をもとに半期分の販促計画のベースは作成しています。そこに今年の特別な要因を加味してセールスプランを組み立てます。例えば今年なら昨年の震災や豪雨の時のマイナスや特需への対応をどのように考えているのかといったことになります。さらには先ほどの電子マネーやポイントカードを活用した販促などを付加して昨年のセールスに見直しをかけていきます。

これらの昨年にないプロモーションの企画はぜひメーカーさんとしては取っていくべき企画と考えてください。なぜならば前年実績のない企画は小売業側もトライ・アンド・エラーであったり、チャレンジ企画的な位置づけのものが多く、想定する売り上げ目標は持っているものの、「まずやってみよう」的に捉えている場合が多いからです。ですから皆様が得意とするカテゴリーで新しい企画に乗っかれる販促計画はバイヤーとともに作り上げておくべきでしょう。

52週マーチャンダイジングは、何も年間52回プロモーションスペースの商品を変えるという意味ではありません。

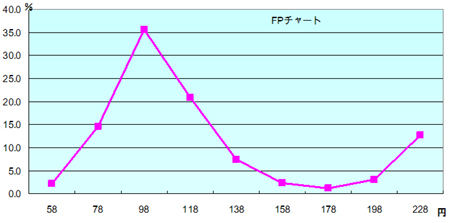

重点カテゴリーの売り方を週単位で計画し確実に実行することがその要です。ですからある程度長いスパンでカテゴリーの販売計画を考え、どのタイミング(週)で重点商品がどのような状態で売り場に並んでいなければいけないかを見極めてください。そのピーク時に向けて、前哨戦となる計画も必要ですし、ピーク後の収束の計画も必要です。それを考えていけば、売価の設定、投入数量なども従来よりも精度が高まってくるのではないでしょうか。無駄なロスが抑えられることになります。

重点カテゴリーの売り方を週単位で計画し確実に実行することがその要です。ですからある程度長いスパンでカテゴリーの販売計画を考え、どのタイミング(週)で重点商品がどのような状態で売り場に並んでいなければいけないかを見極めてください。そのピーク時に向けて、前哨戦となる計画も必要ですし、ピーク後の収束の計画も必要です。それを考えていけば、売価の設定、投入数量なども従来よりも精度が高まってくるのではないでしょうか。無駄なロスが抑えられることになります。

今すぐに春から初夏に向けての計画を見直してみませんか。担当の小売業が取り組もうとしている新しい企画に対して提案漏れがないか、自社の強みが活かせるカテゴリーの指数と販売サイクルを間違えていないか、少なくともピーク週の前後2週の商品計画、数量計画が最適なものになっているかチェックしてみてください。場合によっては小売り側も直前での計画修正が可能な場合もあります。バイヤーも当然1か月以上前に商品計画や数量計画の案を作成しているわけですから、直近の販売実績に応じて計画修正をするのは日常的なことです。

スーパーの店頭は日々改善の繰り返しで成り立っています。昨年と違う新しい何かに挑戦しながら、一人でも多くのお客様の支持を得て、1個でも多くの商品を買っていただくことによって数字が作られています。考えてみれば意外と地味な活動でもあるわけです。

ですから、バイヤーにとってお取引先様と客観的にカテゴリーを分析して52週のマーチャンダイジングにどのような変化を与えていくかということは、ルーチン業務として位置付けるべき項目なのです。

皆様、頑張りましょう。

お問い合わせ

-

- ご購入前のお問い合わせ :

- 03-6908-7878

-

- 保守契約に基づくお問い合わせ:

- 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00

(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)